Problem des inversen Designs

Van Rees Ziel war es, eine komplexe 3D-Form wie ein menschliches Gesicht zu erhalten. Seiner Aussage zufolge war es ein Problem des inversen Designs. Die Materialbahn war idealisiert ohne Grenzen für die Ausdehnung oder Kontraktion. Wichtig war es nun für Van Rees, das Problem der doppelten Krümmung zu lösen, wie es einst im 19. Jahrhundert vom Mathematiker Carl Friedrich Gauss beschrieben wurde. In dessen „Therema Egregium“ (bemerkenswerten Theorem) ging Gauss 1828 davon aus, Krümmungen einer Oberfläche nur durch Messen von Winkeln und Abständen bestimmen zu können. Die Oberflächenkrümmung ändert sich nicht, wenn sie sich biegen.

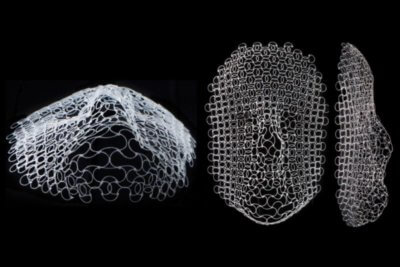

Van Rees und seine Kollegen beschlossen, eine netzartige Gitterstruktur aus gummiartigem Material zu verwenden. Die Lücken im Gitter erleichterten die Veränderungen der Oberfläche. Die Forscher entwickelten einen Algorithmus, damit das Ganze ins richtige Rippenmuster im Gitter übersetzt wird. Die Rippen reichten über die gesamte Maschenbahn. Jede Rippe konnte sich ausreichend biegen, um die Form einer Nase oder einer Augenhöhle anzunehmen.

Das Gitter wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt, in einem heißen Ofen gehärtet und in einem Salzwasserbad abgekühlt. Ein abstraktes, menschliches Gesicht konnte somit geschaffen werden. Auf dem Feld des 4D-Drucks wird viel geforscht. zuletzt gelang es chinesischen Forschern eine Methode zum 4D-Druck von Keramik zu entwickeln. Ein weiteres Gitter aus leitfähigem Flüssigmetall konnte sich in eine aktive Antenne verwandeln. Die Resonanzfrequenz verändert sich bei der Verformung.

Einsatzbereiche

Mit diesen Materialien könnte man Zelte bauen, die sich von selbst entfalten und aufblasen, abhängig von der Temperatur oder anderen Umgebungsbedingungen. Weitere Einsatzmöglichkeiten wären deformierbare Teleskoplinsen, Stents, Gerüste für künstliches Gewebe und weiche Robotik.