Auch in „Advanced Materials Technology“ können die Forschungsergebnisse unter dem Titel „Rapid Manufacturing of High-Permittivity Dielectric Elastomer Actuator Fibers“ eingesehen werden.

3D-gedruckte Aktoren: Funktionsweise und Materialeigenschaften

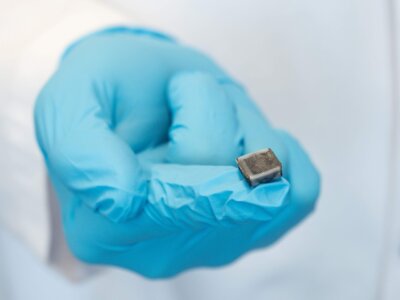

Künstliche Muskeln sind im Grunde sogenannte Aktoren – Bauteile, die elektrische Impulse in mechanische Bewegung umsetzen. Bisher bestehen diese Komponenten meist aus starren mechanischen Elementen, die sich in ihrer Beschaffenheit stark von biologischen Muskeln unterscheiden. Das Empa-Forschungsteam hat nun eine Methode entwickelt, um sogenannte dielektrische elastische Aktoren (DEA) mittels 3D-Druck herzustellen.

Diese Aktoren bestehen aus zwei verschiedenen, silikonbasierten Materialien: einem leitfähigen Elektrodenmaterial und einem nichtleitenden Dielektrikum. Diese Materialien werden in einer schichtartigen Struktur angeordnet, ähnlich wie verschränkte Finger. Wird eine elektrische Spannung angelegt, zieht sich der künstliche Muskel zusammen. Lässt man die Spannung abfallen, kehrt er in seine ursprüngliche Form zurück.

Herausforderung im 3D-Druck: Materialverhalten optimieren

Die Herstellung dieser Strukturen im 3D-Druckverfahren stellte eine technische Herausforderung dar. Die verwendeten Materialien mussten trotz unterschiedlicher elektrischer Eigenschaften ähnliche Druckeigenschaften aufweisen, damit sie sich nicht vermischen und dennoch eine stabile Einheit bilden. Zudem sollten die gedruckten Muskeln weich genug sein, um sich unter elektrischem Einfluss verformen zu können, gleichzeitig aber auch formstabil bleiben.

„Diese Anforderungen stehen oft im Widerspruch zueinander“, erklärt Empa-Forscher Patrick Danner. „Wenn eine Eigenschaft optimiert wird, verändert sich oft eine andere zum Nachteil.“ Gemeinsam mit Forschenden der ETH Zürich gelang es jedoch, eine Lösung zu finden. Zwei Spezialtinten, die an der Empa entwickelt wurden, werden über eine eigens von der ETH Zürich entworfene Druckdüse zu funktionsfähigen Aktoren verarbeitet.

Anwendungsmöglichkeiten: Von Robotik bis zur Medizin

Die entwickelten weichen Aktoren haben vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Im Rahmen des Projekts „Manufhaptics“, das Teil des strategischen Fokusbereichs „Advanced Manufacturing“ des ETH-Bereichs ist, sollen sie beispielsweise in einem haptischen Handschuh eingesetzt werden. Dieser könnte es ermöglichen, virtuelle Objekte realistisch zu ertasten.

Darüber hinaus könnten die 3D-gedruckten Aktoren herkömmliche mechanische Bauteile in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Robotik ersetzen. Die Forschenden arbeiten zudem an weiteren Entwicklungen für den medizinischen Bereich. Eine der Visionen ist die Herstellung langer, elastischer Muskelfasern, die irgendwann sogar in der Lage sein könnten, menschliches Muskelgewebe zu ersetzen. „Wenn wir die Fasern noch feiner machen, kommen wir der natürlichen Muskelfunktion bereits sehr nahe“, so Empa-Forscherin Dorina Opris.

Bis zu einer vollständigen Nachbildung eines funktionierenden Muskels – oder gar eines Herzens – gibt es jedoch noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Die aktuelle Entwicklung stellt jedoch einen wichtigen Schritt in Richtung bioinspirierter, weicher Robotik und medizinischer Implantate dar.